よくある質問(FAQ)

熱電対・補償導線

スリーブ温度が上昇し、熱電対と補償導線の接続部分が高温になってしまった場合の影響は?

熱電対の設置環境によっては、接続部分(スリーブ又は端子箱)が高温になる場合がある。影響は?

スリーブ部分の温度上昇による悪影響は、以下の二つが予想される

- (1)

測定温度とスリーブ温度が近い場合、シース熱電対の性能では無く補償導線の性能が多く出力される。

- (2)

スリーブ内部のエポキシ樹脂の耐熱温度を超えることで、断線や絶縁低下を引き起こす恐れがある。

以下に、それらの現象について説明する

(1)補償導線の影響

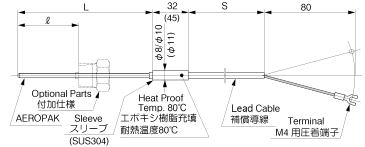

通常、シース熱電対部分と補償導線部分の接続部は、スリーブという名称で外径φ8、長さ32mm程度のパイプの内部で導線同士を接続し、内部をエポキシ樹脂で固めて絶縁・両者の固定を行っている。標準品では、このエポキシ樹脂の耐熱温度が80℃なので、この部分の耐熱温度:80℃としている。(接続される補償導線は熱電対と同材を使用しているため、補償接点温度80℃以上でも許容差以内の特性。絶縁被覆材も80℃以上の耐熱性を有する。)

ところが、シース長さが極端に短い製品(例えば50mm)を測定場所や校正用の温度槽(オイルバス等)に挿入すると、熱伝導のみならず液面からの放射熱により、スリーブ部の温度が徐々に上昇する。この様な場合、熱電対として発生する熱起電力は通常の使用条件と異なり、補償導線の熱起電力が加算されて出力されるため、予期せぬ誤差が生じることがある。

図−1 オイルバス挿入時の状態

図−1 オイルバス挿入時の状態

本来、スリーブ部の温度は大気温度程度で使用するのが前提で、計器の端子部の温度と大きな差が無いため、シース熱電対部分の性能のみが出力として計器に表示・記録される。但し、極端に短いシース熱電対では、スリーブ部分まで高温になることで、補償導線からの出力が加算され、本来の製品の性能と異なった結果が現れることとなる。この状態を示したものが下図である。

図−2 熱起電力の加算(中間温度の法則)

図−2 熱起電力の加算(中間温度の法則)

本図で示す測定対象温度t1=150℃とすると、スリーブ部分が60℃を超えた条件ではt2=60℃となりt0=20℃とすれば、V1がシース熱電対の出力で(150-60)℃分の熱起電力を分担、V2が補償導線の出力で(60-20)℃分の熱起電力を分担するため、この状態で使用すると、補償導線の熱起電力が加算され、シース熱電対の特性とは異なった誤差が発生する。

以上のことから、シース熱電対を用いて高精度の測定を行う場合は測定対象温度を考慮し、極力シース長を長めに設計してスリーブ温度が室温になる様、留意が必要といえる。

どうしても短いシースでの製造が必須の場合、当社では長めのシース(最低でも200mm)で熱接点加工し、製品検査を実施。その後に必要長さに加工して製品とする。そのため、短いシース熱電対の製品を受け入れ検査する場合は、十分な注意が必要である。

- a)

挿入長不足となる恐れがあるため、可能な限り長く挿入。

- b)

測定温度が高い場合、測定対象(試験槽)からの放射熱でスリーブ温度が上昇するため、試験槽とスリーブ間を断熱するか、冷却する等の配慮を行う。

- c)

基準とする標準測温抵抗体の挿入長さ・方法を、供試品と同じようにしないと試験槽の温度分布の影響を受けることがある。

以上の様に、十分な配慮が払われない場合は、測定誤差が必ず生る事を理解する必要がある。

なお、日本工業規格「JIS C 1605-1995 シース熱電対」の 11.2.4 熱起電力特性 (2)比較法 には「・・・標準温度計の測温部とシース熱電対の測温部とを接近させ、かつ、十分深く挿入して両者の温度を比較する。このとき熱源からの放射または熱伝導による誤差を伴わない様な状態にしなければならない」と明記されています。

さらに「JIS Z 8704-1993 温度測定方法−電気的方法 」の 10.4 補償導線 には、「補償導線の熱起電力特性と使用する熱電対の熱起電力特性とは完全に一致しないため、補償接点の温度によってはある程度の誤差を伴う」と明記されています。

(2)エポキシ樹脂による影響

当社製品の最も基本的なシース熱電対はT35形という、シース熱電対の端末に補償導線を接続したタイプである。シース内部の熱電対線と補償導線をつなぎ換える際に、シースの端部の防湿シールと補償導線の固着のためにスリーブという部分を設 け、内部にエポキシ系の接着剤を充填している。

図−3 T35形 シース熱電対

図−3 T35形 シース熱電対

このエポキシ樹脂は標準として耐熱温度80℃の流動性の良いものを採用し、補償導線にも標準では耐熱温度100℃以下のものを採用している。従って、100℃以上の温度にさらされると様々なトラブルが発生し、思わぬ事態を引き起こしうるので、注意が必要である。予想されるトラブルは下記のとおり。

- (1)

高温になるとエポキシ樹脂が膨張して内部の素線を引っ張り、断線にいたらしめる。

- (2)

より高温になるとエポキシ樹脂が炭化し、絶縁性能を維持できなくなり短絡状態となる。

- (3)

補償導線の熱起電力の保証温度が100℃以下なので、それ以上の温度になると誤差が大きくなる。

なお、事前に、100℃以上になることが判っている場合は、対応した設計は可能である。耐熱温度が高く、また低熱膨張率のエポキシ樹脂の選定と、補償導線ではなく被覆熱電対線を使用することで、最高200℃までの温度に対応できる。

当社で標準のエポキシ樹脂を充填後、80℃、100℃及び150℃で保持した場合の変化状況を記録した。150℃以上では、短時間で褐色または黒色に変色し悪影響を与えると思われる。

図−4 高温暴露後のエポキシ樹脂

図−4 高温暴露後のエポキシ樹脂