測温抵抗体

測温抵抗体の測定原理

測温抵抗体とは、金属や半導体等の電気抵抗値が温度によって変化する特性を利用したものです。金属の場合は白金やニッケルあるいは銅が使用され、温度が上昇すると抵抗値が増加する特性を利用します。工業用としては使用温度範囲が広く、抵抗温度係数が大きい白金測温抵抗体が最も広く利用されています。代表的な温度−抵抗値の特性を図-1に示します。現行のJIS C 1604 では100℃と0℃の抵抗の比、R100/R0=1.3851の、国際規格(IEC 60751)と整合されたものが採用されていますが、以前の日本独自の規格ではR100/R0=1.3916のものが使用され、一部現在も採用されています。

図-1 白金測温抵抗体抵抗値特性

図-1 白金測温抵抗体抵抗値特性

現在の最新国際規格は、IEC60751-2008となっており、従来の規格とはかなり異なった内容となっています。2013年に、JIS C 1604規格にも反映されました。

半導体を用いて抵抗変化を温度として測定するものにサーミスタがあります。1℃あたりの抵抗値変化が大きいため、広い温度範囲では使用出来ません。工業用にはあまり使用されず民生用に多く使用されています。

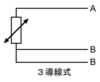

抵抗変化はそのままでは出力されませんので、抵抗値の測定にはブリッジを用いた抵抗値測定法、あるいは定電流源を用いて、抵抗の変化を電圧の変化に置き換える電位差法が使用されます。抵抗測定の際の導線の結線方法には次の3通りがあります。結線図に対応して上から順番に以下のような特徴があります。

2導線式: 導線抵抗が抵抗値に加算されるため、導線抵抗を小さくするか、導線抵抗をあらかじめ知っておく必要があります。比較的、高抵抗の場合に使用される以外はあまり使用されません。

2導線式: 導線抵抗が抵抗値に加算されるため、導線抵抗を小さくするか、導線抵抗をあらかじめ知っておく必要があります。比較的、高抵抗の場合に使用される以外はあまり使用されません。

3導線式: 導線抵抗3本のばらつきが精度に悪影響を与えるため長距離を伝送する場合注意が必要です。一般的に最も多く使用されます。

3導線式: 導線抵抗3本のばらつきが精度に悪影響を与えるため長距離を伝送する場合注意が必要です。一般的に最も多く使用されます。

4導線式: 導線抵抗は精度に大きな影響を与えないので高精度での計測時に使用されます。一般には定電流を流し、電位差により抵抗値を測定します。

4導線式: 導線抵抗は精度に大きな影響を与えないので高精度での計測時に使用されます。一般には定電流を流し、電位差により抵抗値を測定します。