測温抵抗体

JIS C 1604-2013 測温抵抗体規格改正のポイント

1.はじめに

2013年12月に、表記の測温抵抗体JIS C1604 規格が改正されました。本規格は1997 年に改正されて以来、16年ぶりの大幅改正となります。今回の改正は、2008 年に改正されたIEC 60751の測温抵抗体規格に整合することを目的に行われています。

但し、最も影響のある抵抗比は従来からIEC 60751に整合されていたため、従来品との互換性は保たれています。従いまして、適用規格年度が変わっても実際の製品の特性に変更が加えられるわけではありませんので、安心して使用して頂けます。以下に改正の要点を解説します。

2.改正の主なポイント

(1)許容差の判定に「不確かさ」を導入

(2)端子の色識別をIEC 規格に合わせた

(3)測温抵抗体と抵抗素子に分けて許容差等を規定

(4)使用温度範囲による区分にN を追加

3.改正内容

(1)許容差の判定に「不確かさ」を導入

従来は、ある値の測定に対して「精度」、「誤差」、「確度」等の表現で、その正確さを表していましたが、本規格では統計学的手法から「不確かさ」という概念で、正確さを表すようになりました。本規格で用いる拡張不確かさ(包含係数k=2)とは、約95%の確率で真値がその範囲内に存在することを表します。

本規格の改正により、製造者は許容差判定の際に、以下に示すように「不確かさ」を考慮した判定を行う事となりました。判定基準は以下の通りです。

■製造者の合格基準:1のみ合格

■使用者の不合格基準:4のみ不合格

当社における具体的な例を示すと、

- 検査温度0℃における測定の不確かさが0.03℃(30mK)

- クラスA で0℃の出荷検査を行う場合、許容差は±0.15℃であるため、不確かさを考慮すると、試験結果に対し±0.03℃の温度幅を与えて判定

- 出荷検査時の試験結果は±0.12℃以内が判定基準

(2)端子の色識別をIEC 規格に合わせた

IEC 規格に合わせて、下表のように変更されました。

端子の識別は記号または色識別を用いる事となりました。当社は色識別で対応、規格通り白・赤・赤とします。 さらに、当社はシース形測温抵抗体でシース部の長い製品の割合が多いため、3 導線式の場合に内部導線の抵抗値がばらつく事を考慮し、独自の対応を追加します。製品の電流端子b を明確に識別して、出荷検査における不確かさをより小さくするため、原則として次の表のように、端子部にA・B・b 記号を付加いたします。

参考として、ASTME1137 Industrial Platinum Resistance Thermometer では端子記号をC、A、B として、電流端子記号にCを割り振っています。

(3)測温抵抗体と抵抗素子に分けて許容差等を規定

今回の改正により、測温抵抗体(温度センサ)と抵抗素子とで、試験や判定基準及び許容差の規定が別となりました。また抵抗素子は巻線抵抗素子と薄膜抵抗素子に分けられました。

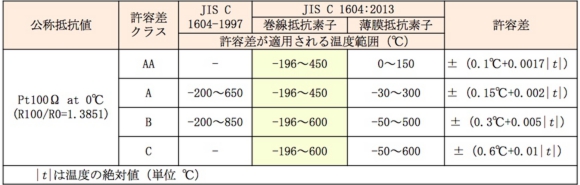

測温抵抗体の新・旧規格での許容差を下表に示します。

測温抵抗体(温度センサ)の温度範囲は、組み込まれた抵抗素子の種類によって許容差を適用できる温度範囲が異なるので、注意が必要です。特に、薄膜抵抗素子はその構造から、広い温度範囲での使用は難しい素子です。また、この温度範囲は使用者とメーカの協議により変更することが出来ます。この表に規定された温度範囲以外でも、クラスAA 以外は対応可能な場合があります、メーカにお問い合わせ下さい。

例として、巻線抵抗素子を用いれば、クラスA で-196℃〜450℃という要求があった場合、当社は対応可能です。

当社の対応可能な温度範囲を示すと、下表のようになります。

(4)使用温度範囲による区分にN を追加。

IEC 規格には無い規定ですが、旧JIS から引き継ぐと同時に、産業界の実情に合わせて、「常温用」という区分を追加し、記号を「N」としました。温度範囲は-30℃〜200℃として、導線の絶縁材に樹脂が使用できるようにしています。従来の温度区分では中温用(M)は0〜350℃の使用温度範囲であるため、樹脂が使用出来ませんでした。超高温用の区分S は廃止されました。

従来は200℃以下の測定範囲であっても、温度区分M とするケースが多かったと思われます。今後は、実際の温度範囲を記載戴くか、N と言う温度区分で指定戴くことで、絶縁材や抵抗素子の選定に柔軟性が増します。

以上、改正規格の主なポイントを紹介しました。より詳細な内容は「JISC1604:2013測温抵抗体」規格をご購入下さい。

販売元:(一社)日本規格協会 http://www.jsa.or.jp/

なお、内容の確認のみですと「JICST 日本工業標準調査会」の「JIS検索」サイトから閲覧可能です。

4.当社の新JIS 対応について

(1)実施時期

- 2015年4月1日工場受け付け分から新規格での対応といたします。旧規格で対応希望(測定電流や端子色識別等)の場合は、当社営業に相談下さい。

- 旧図面・カタログ記号での手配、いずれもJIS C1604規格で年度表記が無い場合は、JIS C1604:2013規格で対応いたします。但し、個別に旧規格で契約し要領書等を交わし納入している製品のリピート品は除きます。

- 図面修正が必要な場合は、営業にお問い合わせ下さい。

- 性能・互換性の面では、全く影響がありません。

(2)新JIS 対応による変更点

- 測温抵抗体の0℃における抵抗値検査に不確かさを導入し、判定基準を厳しく致します。但し、成績書には規格通りの許容差を記載し、不確かさを含めた判定基準の表示はいたしません。0℃における不確かさは0.03℃です。他の試験温度の場合は、別途お問い合わせ下さい。

- 端子の識別を色識別として、従来の赤・白・白から新規格の白・赤・赤に変更されます。ダブルエレメントの場合、2 番目の素子は黄・黒・黒となります。

- 不確かさを小さくするために電流端子b を明確にし、独自の記号A・B・b を付加致します。この対応は新規格品に限定せず、旧規格品の場合も同一とします。但し、リード線タイプに関しては、新規格品のみ赤色側の片側電流端子にb を表示します。

- 上記に合わせ、提出図面に端子色・記号を明記します。

- 図面及び製品銘板に、JIS規格指定製品に限り、対応年度を明記します。(例:JIS’13、JIS’89)

- 上記に合わせ、提出図面に端子色・記号を明記します。

- 図面及び製品銘板に表示する温度範囲は、記号(H,M,N,L)では無く、実際に使用する温度範囲を表示します(例:-20℃〜180℃)

お問い合わせ先

本内容に関し、不明点がありましたら御社担当の営業拠点へお問い合わせ下さい。

下記よりPDF書類がダウンロードできます。

お客様各位向け測温抵抗体規格改正.pdf

本内容は予告なく変更することがあります。